金沢大学人間社会学域・研究域

受託事業

日本語教師養成

研修推進拠点

整備事業

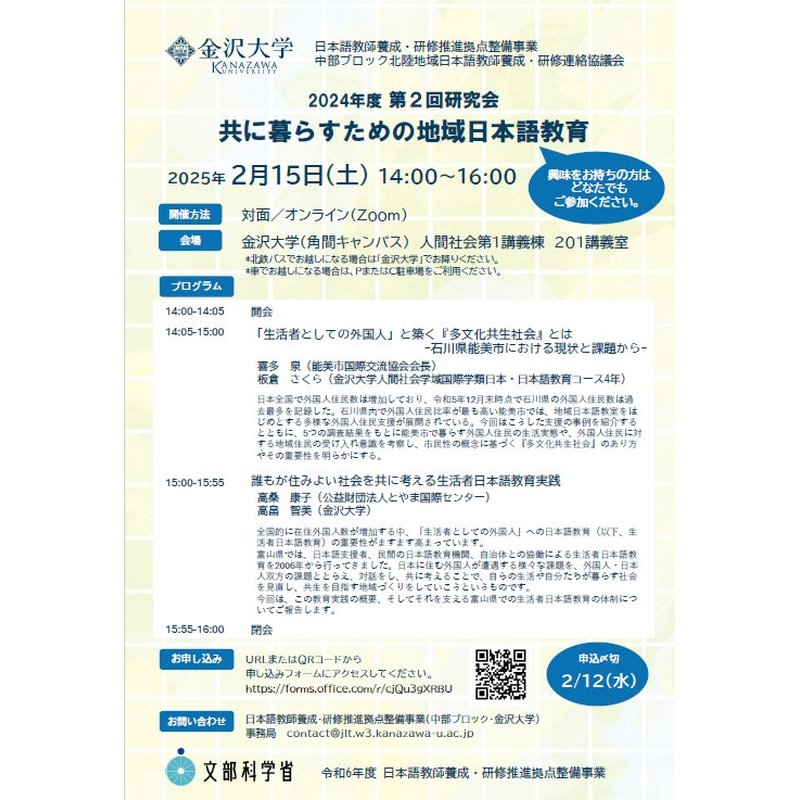

2024年度第2回研究会

「共に暮らすための地域日本語教育」を開催

2025年2月15日(土) 金沢大学(対面・オンライン)

この研究会は,2024年3月23日に実施した本事業のスタートアップシンポジウムにおいて「実践を共有する場があると良い」という発言があったことをきっかけに始めたものです。北陸内外の日本語教育関係者が,個々に行われている教育実践,研究について知り,議論できる場を構築しようと,定期的に実施しています。

第2回研究会は「生活者としての外国人」への日本語教育(地域日本語教育)をテーマとして取り上げました。

まず,金沢大学人間社会学域国際学類4年の板倉さくらさん,能美市国際交流協会の喜多泉会長から,「「生活者としての外国人」と築く『多文化共生社会』とは―石川県能美市における現状と課題から」として,石川県能美市における地域日本語教室をはじめとする多様な外国人住民支援の紹介と,能美市の外国人住民や企業関係者,日本人住民等を対象とした5つの調査の結果,そして市民性の概念に基づく『多文化共生社会』のあり方についての発表がありました。

続いて,金沢大学人間社会研究域国際学系の髙畠智美特任助教,公益財団法人とやま国際センターの高桑康子係長から「誰もが住みよい社会を共に考える生活者日本語教育実践」として,富山県での,外国人住民が遭遇する様々な課題を外国人・日本人双方の課題ととらえ,対話をし,共に考える生活者日本語教育実践の紹介と,それを支える富山県の地域日本語教育の体制についての発表がありました。

研究会には,対面18名,オンライン40名の参加がありました。参加者は,地域日本語教育関係者を含めた日本語教育関係者,関連分野の研究者,日本語教育養成課程の受講者など様々でした。終了後には「有意義な会だった」「よい会に参加できてよかった」との声をいただきました。

アンケートの回答には「北陸の多文化共生が進んでいることに驚いた」「それぞれの地域で行われている事例について,具体的に知ることができてよかった」などあり,北陸での実践を様々な方に知っていただく機会となりました。

開催案内

この研究会は、金沢大学人間社会学域国際学類が受託した文部科学省「日本語教師養成・研修推進拠点整備事業」の教員研修部門の一環として行うものです。研究会を開催するきっかけは、3月23日に実施した同事業のスタートアップシンポジウムにおいて「実践を共有する場があると良い」という発言があったことです。日本語教員養成課程を持つ、金沢大学、北陸大学、金沢学院大学で連携し、現役の日本語教師と学生が、教育、研究について議論できる場を構築しようと、定期的に研究会を実施することとなりました。

第2回は「共に暮らすための地域日本語教育」というテーマで、お互いの経験を共有し、意見交換ができればと考えています。(当日配布資料を公開しています。)

日本語教育に興味のある方であれば,どなたでもご参加いただけます。[チラシをダウンロード ]

| 日時 | 2025年2月15日(土)14:00~16:00 (13:45受付開始) |

| 開催形態 | 対面 及び オンライン(Zoom) |

| 会場 | 金沢大学(角間キャンパス北地区)人間社会第1講義棟 2階201講義室

|

| 事前申込み制 | 締切ました。 |

| お問い合わせ | 日本語教師養成・研修推進拠点整備事業(中部ブロック・金沢大学)事務局 |

- 文部科学省 令和6年度 日本語教師養成・研修推進拠点整備事業

- 主催:金沢大学

プログラム

- 1.開会

- 2.「生活者としての外国人」と築く『多文化共生社会』とは ― 石川県能美市における現状と課題から

- 板倉 さくら(金沢大学 人間社会学域国際学類 日本・日本語教育コース 4年)

- 喜多 泉(能美市国際交流協会 会長)

- 日本全国で外国人住民数は増加しており、令和5年12月末時点で石川県の外国人住民数は過去最多を記録した。石川県内で外国人住民比率が最も高い能美市では、地域日本語教室をはじめとする多様な外国人住民支援が展開されている。今回はこうした支援の事例を紹介するとともに、5つの調査結果をもとに能美市で暮らす外国人住民の生活実態や、外国人住民に対する地域住民の受け入れ意識を考察し、市民性の概念に基づく『多文化共生社会』のあり方やその重要性を明らかにする。

- 当日配布資料

- 3.誰もが住みよい社会を共に考える生活者日本語教育実践

- 高畠 智美(金沢大学 人間社会研究域 国際学系 特任助教)

- 高桑 康子(公益財団法人とやま国際センター 係長)

- 全国的に在住外国人数が増加する中、「生活者としての外国人」への日本語教育(以下、生活者日本語教育)の重要性がますます高まっています。

- 富山県では、日本語支援者、民間の日本語教育機関、自治体との協働による生活者日本語教育を2006年から行ってきました。日本に住む外国人が遭遇する様々な課題を、外国人・日本人双方の課題ととらえ、対話をし、共に考えることで、自らの生活や自分たちが暮らす社会を見直し、共生を目指す地域づくりをしていこうというものです。

- 今回は、この教育実践の概要、そしてそれを支える富山県での生活者日本語教育の体制についてご報告します。

- 当日配布資料 (1)

- 当日配布資料 (2)

- 4.閉会