金沢大学人間社会学域・研究域

受託事業

日本語教師養成

研修推進拠点

整備事業

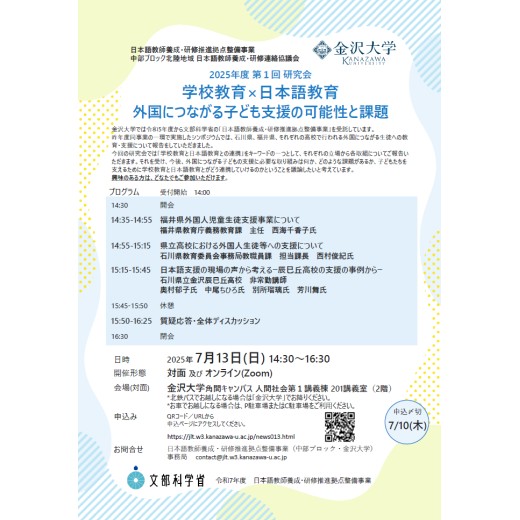

2025年度第1回研究会

「学校教育×日本語教育―外国につながる子ども支援の可能性と課題」を開催

2025年7月13日(日)金沢大学(対面・オンライン)

この研究会は,2024年3月23日に実施した本事業のスタートアップシンポジウムにおいて「実践を共有する場があると良い」という発言があったことをきっかけに始めたものです。北陸内外の日本語教育関係者が,個々に行われている教育実践,研究について知り,議論できる場を構築しようと,定期的に実施しています。

2025年度第1回研究会では,2024年度11月に実施したシンポジウムに引き続き,外国につながる子どもへの支援をテーマとして取り上げました。

人間社会研究域国際学系の市嶋典子教授による趣旨説明の後,福井県教育庁義務教育課の西海千賀子氏から,「福井県外国人児童生徒支援事業について」として,義務教育課が行う3つの外国人児童生徒支援事業の紹介と今後の展望の説明がありました。

次いで,石川県教育委員会事務局教職員課の西村俊紀担当課長から,「県立高校における外国人生徒等への支援について」として,石川県の高等学校における外国人生徒への支援事業,特に外国人生徒等に係る特別入学の制度と,入学後の生徒への支援について説明がありました。

そして,石川県立金沢辰巳丘高校の非常勤講師,奥村郁子氏,中尾ちひろ氏,金沢大学人間社会学域国際学類の別所瑠璃氏さん,人間社会環境研究科国際学専攻の芳川舞さんから,「日本語支援の現場の声から考える―辰巳丘高校の支援の事例から」として,金沢辰巳丘高校で外国人生徒への支援状況の説明と,支援を充実させるための制度面の改善や学校内外での連携といった課題の提起がなされました。

最後に,質疑応答と全体ディスカッションを行いました。当日は,対面41名,オンライン約80名と北陸内外から多くの方の参加があり,参加者からは,学校教員と支援員,学校と地域の教室,小中学校と高校など,様々な連携体制の状況,支援員の資格・要件,特別入学の対象者の要件についてなど,多くの質問や意見が出されました。

終了後に実施したアンケートには,「辰巳丘高校の現場の事例と教育委員会という行政との組み合わせがよかった」といった,異なる立場の登壇者による報告を評価する声,「現場の教師だけでなく、行政や地域の方々との連携の重要性を強く感じる」「現場で指導をしている人や保護者、学校側、教育委員会などがそれぞれの立場から感じている課題を話し合い、解決していく事が大切だと思った」といった,連携や議論の必要性について触れる声等、多くのコメントが寄せられました。

外国につながる子どもへの支援に多様な立場や役割で関わる人々,各機関による連携や議論を重ねていくことの必要性を確認する貴重な機会となりました。

開催案内

アンケート回答はこちらのフォームから(当日15時~) send

2025年度第1回は「学校教育×日本語教育―外国につながる子ども支援の可能性と課題」というテーマで実施します。「学校教育と日本語教育の連携」をキーワードの一つとして,それぞれの立場から各取り組みについてご報告いただき,それを受けて,支援の可能性と課題について皆さまと議論したいと考えています。

日本語教育に興味のある方であれば,どなたでもご参加いただけます。[チラシをダウンロード ]

| 日時 | 2025年7月13日(日)14:30~16:30 |

| 開催形態 | 対面 及び オンライン(Zoom) |

| 会場 | 金沢大学(角間キャンパス北地区)人間社会第1講義棟 2階201講義室

|

| 事前申込み制 | 締め切りました。

|

| お問い合わせ | 日本語教師養成・研修推進拠点整備事業(中部ブロック・金沢大学)事務局 |

- 文部科学省 令和7年度 日本語教師養成・研修推進拠点整備事業

- 主催:金沢大学

プログラム

- [14:30]

- 開会

- [14:35~14:55]福井県外国人児童生徒支援事業について

- 西海 千香子 氏(福井県教育庁義務教育課 主任)

- 当日配布資料

- [14:55~15:15]県立高校における外国人生徒等への支援について

- 西村 俊紀 氏(石川県教育委員会事務局教職員課 担当課長)

- 当日配布資料

- [15:15~15:45]日本語支援の現場の声から考える―辰巳丘高校の支援の事例から

- 奥村 郁子 氏,中尾 ちひろ 氏(石川県立金沢辰巳丘高校 非常勤講師)

- 別所 瑠璃 氏(金沢大学人間社会学域国際学類)

- 芳川 舞 氏(金沢大学人間社会環境研究科国際学専攻)

- 当日配布資料

- [15:45~15:50]

- 休憩

- [15:50~16:25]質疑応答・全体ディスカッション

- [16:30]

- 閉会